Photo:Day 6: Giant cookie By Takashi(aes256)

ばっふぁろー!のUSBマウス買いました。けんゆー(@kenyu0731)です。

なぜかここ最近マウスの調子が悪いので、Amazonにて注文した次第です。

恐らくクッキーを焼きすぎたのが原因と思われます。

カチカチカチカチ……

さて、近況報告もここまでにして、今回の本題に入りますと、メディアマーカーの『引用機能』を使って読書メモの管理をしてみようと思います。

前々回、前回の記事はこちらです。

とりあえず再読で登録し直す

『引用機能』を紹介するに伴い、こちらの本を再読で登録し直す事にしました。

シーアンドアール研究所

売り上げランキング: 396,847

通常、一度登録した書籍の場合、以下のように「このメディアは登録済みです」と表示されます。

このような画面が出ましたら、一番右の「再読で登録する」を選択しましょう。

同じ書籍をもう一度登録することができます。

書籍を再読で登録することもできたところで、『引用機能』の紹介に入っていきましょう。

自分のバインダーから、『引用機能』を使いたい書籍を選び、その書籍の右下にあるメニューから、「引用」を選択します。

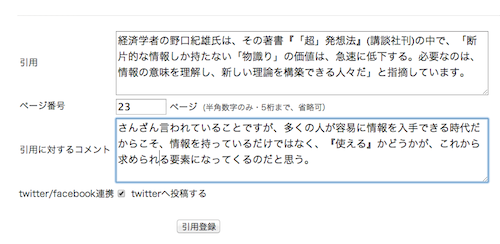

「引用」画面では、以下の三つを入力しなくてはなりません。

まず一つ目に、文字通り引用を入力します。

書籍の本文の中から、引用したい部分を抜き出し、書き込んでみましょう。

二つ目に、ページ番号です。

引用した文章が、書籍の何ページ目にあるのかを記録します。

最後に、その引用に対するコメントを入力します。

なぜその部分を引用してみようと思ったのか、それを踏まえて自分はどのようなことを考えたのか等を入れてみてはいかがでしょうか。

私は以上のように入力しました。

『引用機能』において読書メモは一つだけでなく、複数作成することができます。

メディアマーカーには元々『コメント機能』がありましたが、私は書籍全体の書評は『コメント機能>』、書籍の中から一部分を抜き出して複数述べたい場合は、今回のように『引用機能』を使うという感じで分けています。

前々回の記事でも述べましたが、この『引用機能』を使う事で読書メモが一カ所に集まり、バラバラに散らばることを防ぐことができますね。

自分が気になった文章や、それに対する自分のコメントを一カ所に並べて見ることは、情報の断片化を防ぐ効果もあるのではないでしょうか。

「twitterへ投稿する」を有効にした場合、以下のようにつぶやかれます。

[MM引用] 経済学者の野口紀雄氏は、その著書『「超」発想法』(講談社刊)の中で、「断片的な情報しか持たない「物識り」の価値は、急速に低下する。必要なのは、情報の意味を理解し、新しい… (P23) http://t.co/CUKcs7xl2F ソーシャル時代のハイブリッド読書術

— けんゆー (@kenyu0731) 2013, 11月 10

読書メモを管理する方法の一つとして、メディアマーカーの『引用機能』を紹介させていただきました。

読書メモを作ることは実用書にしか使えないと思われがちですが、実用書や小説のどちらにおいても、気になった(または気に入った)部分を抜き出し、それに対するコメントを残すことは、非常に有用な読書方法だと思います。

実用書ならば、それに対するコメントを加えることでより理解を深めることができますし、身につけたい事柄を記録することで、それらを実行しやすくなりますね。

小説においても同様で、気に入った部分をズラッと眺めるだけでも読書時の感情を追体験できますし、気に入った表現等を記録することで、語彙や文章力の強化につながることもあるのではないでしょうか。

どちらにしても、読書メモを一カ所に集めることは見ていて楽しいですし、記録をつけることで、情報や表現技法を自分の中に取り込むことができます。

さて、読書の秋ということで、三回に渡ってメディアマーカーに関する記事を書いてきました。

もう秋というより冬に片足突っ込みつつありますけどね。もう少し更新頻度を上げられるよう頑張ります(白目

これらの記事を通してメディアマーカーを使ってもらい、少しでも読書方法に役立つことができましたら、当方としても幸いです。

今後としては、機能を紹介する際に用いた『ソーシャル時代のハイブリッド読書術』の書評や、注文したバッファローのUSBマウスのレビュー等も行っていきたいですね。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。また、お読みいただけることを願って、今回はこの辺りで筆を置かせていただきます。ノシ!

0 件のコメント:

コメントを投稿